编者按:

时序启新篇,奋进新征程。2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划谋篇布局之年。为深入学习贯彻习近平总书记关于“十五五”规划编制工作的重要指示精神,全面总结宣传好学校“十四五”时期事业发展的成就与经验,特开设“十四五”高质量发展巡礼专栏,旨在系统回顾、全景展现“十四五”期间学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新与国际交流合作等方面的特色亮点与丰硕成果,进一步激励全体师生凝心聚力、携手并进,以更加昂扬的斗志共同谱写“十五五”学校高质量发展新篇章。

“十四五”期间,教育学部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,推动学部各项事业高质量发展。

系统实施“一融双高”,将党的建设与学部教育事业发展深度融合,以高质量党建引领学部高质量发展。积极推进学生一站式社区综合改革试点建设,遵循“大思政、大社区、大服务”理念,构建了以“立德树人”为出发点,以“全员、全过程、全方位” 为着力点,以“爱心、责任心、耐心、细心” 作风建设为关键点,以“十大育人体系”为切入点,以“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”为落脚点的党建思政“134105”工作体系。

基层党团组织建设成效显著,教育学党支部获评省委教育工委“创一流示范党支部”,1名教师获评省委教育工委优秀共产党员,1名教师获评省委教育工委优秀党务工作者,1名辅导员获评云南省最美辅导员,18个班级获评“省级优秀班集体”,4个支部获评校级创建一流党建示范党支部,1个支部荣获学校先进党支部,学部团委连续4年获评学校“五四红旗团委”。

“青声理论宣讲团”连续三年8次入选团中央千支大学生理论宣讲团;志愿服务队连续五年累计7支团队入选团中央“七彩假期”志愿服务团和志愿宣讲团,5支暑期社会实践入选全国“千校千项”项目,3篇社会调查报告获评团中央优秀调研报告,2个项目获省级中国青年志愿者公益项目银奖、铜奖。

1名学生获首届全国大学生职业生涯规划大赛银奖,学生获中国大学生创新创业竞赛国赛铜奖1项、云南省“挑战杯”大学生科技作品竞赛一等奖1项,在省级及以上创新创业大赛中获奖25项,获国家奖学金、省级三好生等省级及以上荣誉482人次。

重视宣传思想文化工作,加强网络思政阵地建设,创设学部官方微信公众号和视频号,浏览量超164万次,学生在全国大学生网络文化节中获省级及以上表彰15项,手语舞《唱支山歌给党听》新华网点赞量过84万,师生原创作品《我的家乡云南驿》被学习强国转发。

师资队伍建设稳步推进,形成“老-中-青”搭配合理的团队,为学科、专业发展提供有力支撑。坚持“外引与内培”相结合,不断优化学部师资队伍结构。柔性引进国家级高层次人才2人,五层次及以上人才4人,特聘国内著名学者教授5人、兼职客座教授3人,新招录博士25人,支持14名教师在国内外攻读博士学位。

重视教师队伍建设,教师职称结构显著提升,新增二级教授3人,获评高级职称26人(其中,教授8人,副教授18人),1人获批云南省中青年学术和技术带头人,17人获批云南省“兴滇英才支持计划”人才,5人入选学校“联大学者奖励计划”,1名教师获首届中国心理学创新基金贡献奖,1名教师入选心理学爱思唯尔“中国高被引学者”榜单,1名教师获云南省最美教师。承担基层人才对口培养、国培计划、中小学心理健康教育培训等社会服务工作上百余项。

结合传统研究和现有优势凝练学科方向,打造了一支由高层次人才为学科方向带头人,“老-中-青”搭配、结构合理的学科团队。教育学科形成了以边疆教育研究为核心的3个主干学科方向和3个优势特色方向,2022年入选云南省重点支持学科、云南省特色学科建设计划,2021年第五轮学科评估结果为B-,2024年教育学软科排名为35名,到2025年上升至25名,进入全国前20%。

心理学科入选云南省重点培育博士点建设学科,形成了3个主干学科方向和1个优势特色方向,2024年软科排名首次上榜,2025年软科学科排名进入全国前50%。

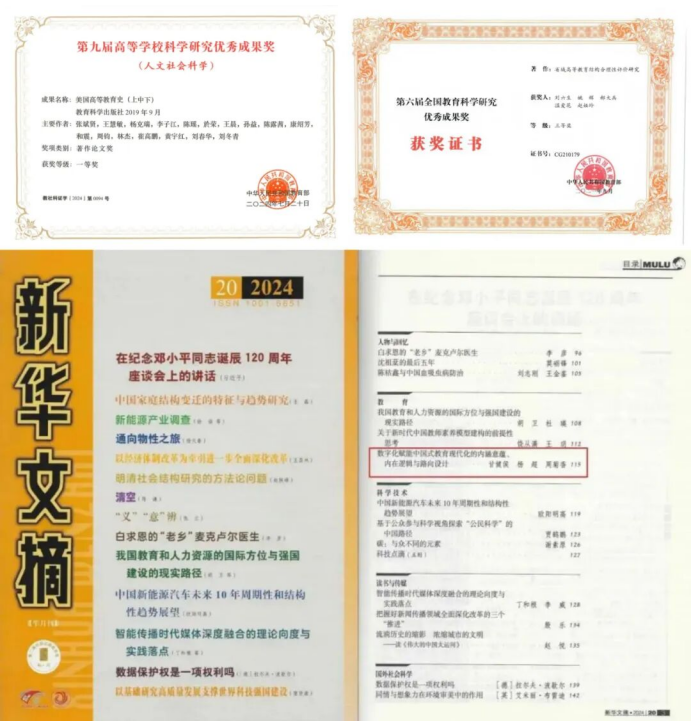

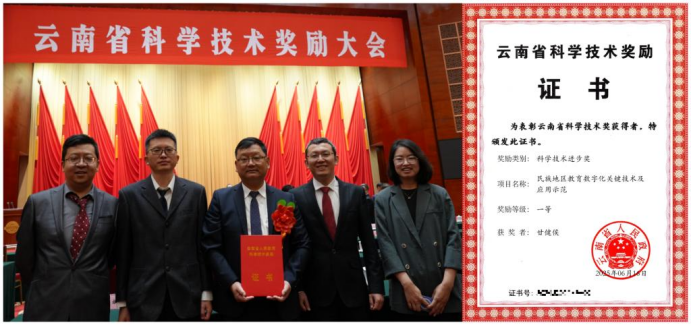

依托学科开展有组织的科学研究,获批国家社科和自科基金项目10项、教育部人文社科项目12项、省部级科研项目63项。新增省级哲社创新团队3个、省级重点实验室1个、省级专家工作站1个、省部级科研平台5个。获省部级及以上科研奖励13项,其中,高等学校科学研究优秀成果奖(人文社科类)一等奖1项(排名第五),全国教育科研优秀成果奖2项,国家民委调研报告一等奖、优秀奖各1项,云南省科学技术进步奖一等奖1项、二等奖1项,云南省社会科学奖6项。在核心期刊发表论文200余篇,其中,《教育研究》1篇、《新华文摘》主体转载2篇。出版学术著作和教材50余部,获专利授权20余项,获批横向课题30余项。

学部积极响应一流本科课程“双万计划”,持续强化师范类专业特色与学术型人才培养。专业建设成效显著,教育学、学前教育和应用心理学3个专业入选国家级一流专业建设点,特殊教育、小学教育入选省级一流专业建设点,教育学与应用心理学在云南省专业综合评价中位列第一,教育学专业纳入云南省本科高校“增A去D”规划重点支持专业,学前教育专业通过师范类专业二级认证。

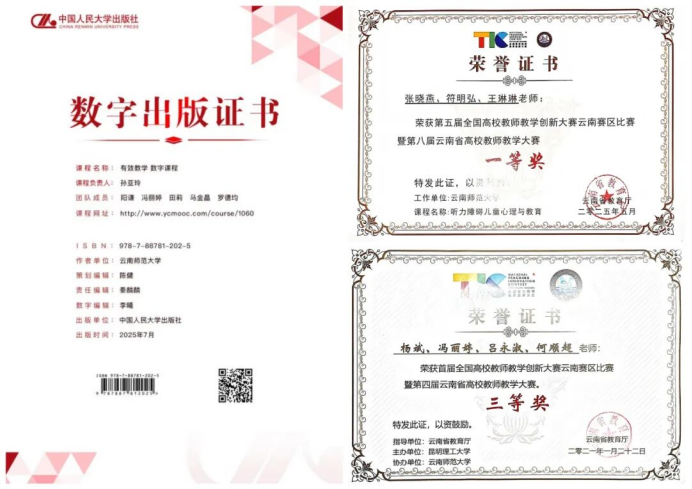

课程建设创新高。获批国家级一流本科课程5门,省级一流本科课程11门,省级“拓金计划”课程项目2门;B类以上课程23门,其中A-课程1门,B+课程5门;教改项目共32项,其中省级及以上7项,校级17项(含1项双语教学课程),校级优势本科专业核心课程建设8项;立项本科生课程思政项目13项,其中省级项目2项,校级项目11项;入选学校“西南联大精神弘扬和传承”本科课程思政优秀案例13项,推动1项专业知识图谱建设(教育学)与23门AI赋能智慧课程建设。

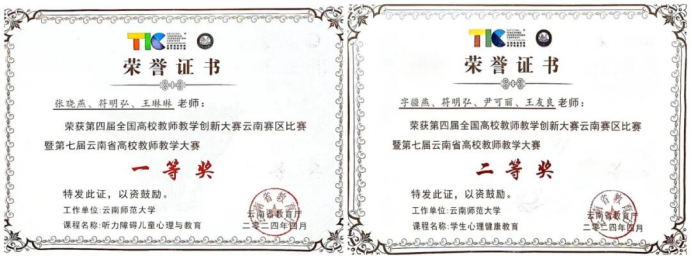

教师教学能力持续提升。获教学成果奖15项,其中,国家级二等奖1项、省级7项(特等奖1项、一等奖4项、二等奖2项),校级7项。2024年9月,“黄钰生教育学拔尖创新人才培养基地”入选云南省首批拔尖学生培养项目,现已遴选两届学生共24人。编写教材6部,其中参编马工程教材1部。

学位点内涵建设进一步提升。2023年完成了教育学一级学科博士学位授权点和教育博士专业学位授权点的专项核验工作,2024年完成心理学一级学科硕士学位授权点、教育硕士专业学位授权点、应用心理硕士专业学位授权点合格评估工作,2024年组织申请省级立项建设一级学科心理学博士学位授权点和应用心理博士专业学位授权点。

导师队伍与教改成果丰硕。现有博士生导师79人、硕士生导师84人,覆盖全校教师教育相关学科和专业。建成5个省级优秀研究生导师团队(博士导师团队3个、硕士导师团队2个)。获批省级优质研究生课程6门,校级课程思政示范项目5门,出版研究生教材2部。入选教育部主题案例库3项、省级案例库3项,专业学位研究生教学案例库入库15篇。获第十届校级研究生教学成果奖特等奖1项、二等奖1项。

研究生培养规模逐年扩大、质量稳步提升。将学位点建设与学科建设密切关联,推动人才培养和成果产出。研究生招生人数从2020年229人(其中硕士192、博士37)上升至2025年365人(其中硕士280、博士85)。

人才培养质量进一步提高,探索“硕-博”“本-硕-博”贯通培养体系,招收学生7人。重视专业学位研究生培养,推行“双导师制”,建设实习基地17个,与保山教育研究院共建博士工作站1个,制定《云南师范大学研究生学术活动交流实施办法》,支持符合条件的60余名研究生外出参加学术活动,学生获得厅级、校级立项课题68项,以第一作者身份发表高层次论文67篇,获得省级优秀学位论文8篇,校级优秀学位论文29篇。2名博士生入选团中央首批“青年实干家计划”。

坚持“走出去”同“请进来”相结合,不断扩大对外交流,提升学部影响力。连续三年与北京师范大学联合开展教育学本科生基本素养交流,累计选派40余名教师赴境外交流访学。

坚持请进来,承办跨学科交叉融合国际和国内会议共计24场次,搭建学科发展与学术交流平台,提升学科知名度和学部影响力,如承办“第九届中国国际眼动大会——多元文化认知研究研讨会”“首届边疆教师教育研讨会暨2024梦想教育家论坛”“中国教育发展战略学会教育法治与学校治理学术研讨会”“人工智能与未来教育论坛-第六届南亚东南亚教育合作昆明论坛”等,接待中国台湾忠信学校交流团2次来访。

建成了包括磁共振成像实验室(西门子 Prisma 3.0T磁共振成像系统及配套设备)、近红外脑功能成像实验室、脑电实验室、个体行为实验室、眼动实验室、心理咨询室、心理测评室等近5000余平米的心理学实验室。

民族教育信息化教育部重点实验室通过评估,构建了面向边疆民族地区信息技术与教育教学深度融合的关键技术及应用示范体系,承担国家级项目20余项,获云南省科学技术进步一等奖1项、二等奖1项,发表学术论文300余篇,授权国家发明专利40余项,登记软件著作权50余项,出版学术著作20余部,形成了基于民族教育信息化建设的人才培养一体化协同育人模式,积极探索边疆民族地区教育信息化评价模式,获云南省教学成果奖一等奖1项。先后获批建设云南省智慧教育重点实验室、云南省院士专家工作站、云南省中老泰智慧教育国际联合研发中心等多个重点科研平台,有力支撑学校人工智能助推教师队伍建设试点建设。建立了云南省民族教育信息化创新团队,培育了以云南省“兴滇英才支持计划”云岭学者领衔的领域高层次人才梯队。

配齐配强党建思政队伍,打造了一支政治过硬、专业性强、作风优良的党建思政队伍,支持4名辅导员和1名组织员攻读博士学位,获批省级特色生涯咨询工作室1个、校级辅导员工作室2个,指导学生获省级及以上奖励63项。

日常管理平稳有序、科学规范,构建学生危机预警即刻报、周报、月报制度,常态化维护好安全稳定大局。结合学生日常管理、评奖评优、经费使用等出台制度36项,提升学生工作的科学化、制度化水平。构建了健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的学生心理健康工作体系,“心理方舟”社团入选团中央直接联系全国百强社团,学生在全国心理学本科生创新创业论坛、“田家炳杯”心理健康教育专业技能大赛中获奖7项。

第二课堂有声有色,注重发挥开学典礼和毕业典礼的育人功能,结合学部学科专业特色打造了“青春心向党·青”系列学生活动品牌,成立师生合唱团、行知读书会,推广“阅读者”计划和学生学术发展与技能训练月,创设“先生学堂”小学期,打造宿舍文化节。

学风建设显成效,推动“学科竞赛”“科研训练”“考研提升”走深走实,学生在学科竞赛中荣获省级以上奖项104项,覆盖1200余人次,考研率提升至20.57%。

资助育人暖人心,坚持资助工作精准识别与关怀厚爱并重,组织开展“暖冬行动”,足额发放各级各类奖助学金,发放毛毯400余条。

就业服务不间断,探索“招生-培养-就业”三者联动机制,前置岗位拓展环节与就业精准服务,走访企业252家,举办专场招聘会80余场,近五年本科与研究生平均年终毕业去向落实率分别达90.77%、94.45%,学生能力素养与岗位要求的匹配度为92.55%,用人单位满意度达98.42%,学生职业发展后劲足。

聚焦边疆基础教育开展系统调研服务改革实践,响应学校“151战略行动计划”,开展云南省基础教育大调查,完成云南8个边境州市25个边境县基础教育改革发展调查,为各级教育部门提供教育资政和参考。

基于学习共同体推进基础教育课程改革。与云南省教科院、保山教育研究院、北京师范大学“SEL”团队合作共同推进人才培养、科学研究和教育服务,辐射和引领云南省10余所中小学加入学习共同体研究团队,探索基础教育课程改革的整校推进路径。

强化人工智能技术赋能驱动教育教学高质量发展。依托民族教育信息化教育部重点实验室、云南省智慧教育重点实验室等科研平台,致力于信息技术与教育教学深度融合的理论创新和应用实践,着力打造“云岭智教”科技服务平台,服务云南200余所中小学、高等学校50余万名师生。

守护边疆民众心理健康,深入开展心理健康咨询与服务,支持举办昆明市第一届至第八届“5·20中小学生心理健康日”活动,参与2023年云南省“百名专家科技下乡”、全省百县心理健康公益讲座,联合中国教育学会学校教育心理学分会主办“第五届中小学心理健康教育课堂教学观摩研讨活动”,选派6名心理学专业学生参与体育美育浸润行动计划。“十四五”期间,20余份决策咨询报告被上级部门采纳。

面向“十五五”,教育学部将始终坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,聚力打造卓越教师培养新高地,奋力书写教育强国建设的学部发展新篇章。